ターゲティングメールとは、受信者の属性や興味・関心を踏まえてメールの配信内容を最適化する手法を指します。最近では、より効率的なマーケティング活動を行うために、多くの企業がターゲティングメールを導入しています。ターゲットに合わせた訴求が可能になるため、開封率やクリック率なども期待できることが特徴です。

本記事では、ターゲティングメールの概要やメリット・デメリット、配信手法、法的留意点に加え、実際の活用事例などを幅広く解説します。ターゲティングメールを検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。成功の鍵となるターゲットの設定方法や、効果的な運用ポイントもわかりやすくまとめていきます。

紙、テレマ、WEBチャネルでニッセン会員へのリーチが可能。テレビ通販でのインフォマーシャル支援も!EC、通販でのプロモーションをご検討なら、ご参考ください。

45万人に単独PRとしてリーチ可能!ニッセンLINXのメール広告とは⇒こちら

ターゲティングメールの概要

ターゲティングメールを活用すると、受信者に合わせた最適な内容を送ることが可能です。

ターゲティングメールは、特定の属性や行動履歴を持つ顧客に向けて内容を最適化し、配信するマーケティング手法です。多くの場合、職業や年齢、興味関心といったユーザー情報を活用してセグメントを作り、そのセグメントごとにメールを送り分けます。こうしたアプローチによって、受信者とのコミュニケーションをより個別化し、商品やサービスの訴求力を高められる点が特徴です。

一般的な一斉配信のメールと比べると、ターゲティングメールはより高い開封率やクリック率が期待できます。ユーザーにとって relevancy の高い情報が届くため、読む価値を感じてもらいやすいのです。最近では、ECサイトや BtoB 企業を問わず、ターゲティングメールを使って見込み顧客との関係構築を目指すケースが広がっています。

紙、テレマ、WEBチャネルでニッセン会員へのリーチが可能。テレビ通販でのインフォマーシャル支援も!EC、通販でのプロモーションをご検討なら、ご参考ください。

ターゲティングとセグメンテーションの違い

ターゲティングとセグメンテーションはいずれも顧客を分類・抽出するという点で似ていますが、厳密には目的やアプローチが異なります。ターゲティングとは、狙いたい顧客層を定義し、その人々に対してどのような価値を提供するかを明確化する考え方です。一方、セグメンテーションは年齢や地域、購入履歴などのデータを用いて、細かくグループ分けを行う手法といえます。まずはターゲット像を設定し、それにもとづいてセグメンテーションを使い具体的な配信リストを組み立てると、効果的なメール施策が可能になります。

パーソナライズメールとの比較

ターゲティングメールは、比較的大きなセグメント単位での配信を指すことが多いのに対して、パーソナライズメールは一人ひとりのユーザーに合わせて内容を変える点でより細分化された施策といえます。例えば、Amazon などでは閲覧履歴や購入履歴をもとに、「おすすめ商品」を個別に提案するパーソナライズメールを送るケースが見受けられます。複数のセグメントを組み合わせてターゲットを絞る方法と、一人ひとりを最適化して狙う手法をどう使い分けるかは、運用のリソースや顧客データの活用状況によって異なります。企業の成長フェーズや目的に合わせて適切な形を選ぶことが大切です。

ターゲティングメールのメリット

ターゲティングメールを導入することで、配信精度の向上と顧客の満足度向上が期待できます。

ターゲティングメールは、興味・関心の高い潜在顧客に特化した情報を届けられるため、高い開封率やクリック率につながりやすい点が大きなメリットです。配信する側も、セグメントごとに内容を最適化することで、商品やサービスの魅力をより正確に伝えられます。さらに、届くメールがユーザーにとって有益なものであれば、企業やブランドへの印象も良くなり、長期的なロイヤルティ向上が狙えます。

また、ターゲティングメールの導入は分析面でもメリットをもたらします。どの属性の顧客が反応しやすいのか、どの内容がコンバージョンに結びつくのかといった意識的なテストを行いやすくなるのです。データに基づいて改善を繰り返すことで、さらに高い反応率やコンバージョン率を目指せるのも魅力です。

紙、テレマ、WEBチャネルでニッセン会員へのリーチが可能。テレビ通販でのインフォマーシャル支援も!EC、通販でのプロモーションをご検討なら、ご参考ください。

開封率やクリック率・CV率の向上

ターゲティングメールでは、受信者のニーズに合った情報が届くため、メールを開封してもらいやすくなります。興味のある商品やサービスに関するアクションを促すことで、クリック率や購入などのコンバージョン率(CV率)も向上するケースが多いです。実際に、セグメントを細かく分けて配信した企業では、一般的な一斉送信のメールに比べて 2 倍以上の開封率を得られることもあると報告されています。

登録解除率の低減と顧客満足度の向上

不要な情報が頻繁に届くと、受信者はメールの登録解除や迷惑メール指定をする可能性が高くなります。ターゲティングメールは必要としている人に必要な情報を届けることを基本とするため、登録解除率の低減が期待できます。さらに、受信者にとって役立つ内容を継続的に受け取れる状態を作れるので、企業やブランドに対する信頼感を高め、長期的に顧客満足度を維持しやすくなります。

ターゲティングメールのデメリットと対策

効果の高いターゲティングメールにも、導入時に注意すべき点があります。

ターゲティングメールの導入には、事前にデータを整理し、セグメントごとにコンテンツを作成するための時間やコストが必要です。顧客属性を正確に把握していない状態で無理にターゲティングを行うと、誤った内容を送信して離脱を招くリスクもあります。実際の運用にはデータの精度向上と継続的な見直しが欠かせません。

また、セグメントが増えるほど配信リストは複雑化し、管理ミスを起こすリスクも高まります。誤配信や重複配信を防ぐには、適切なツールの選定と運用フローの整備が不可欠です。デメリットを理解した上で、適切な対策を取りながら活用すれば、ターゲティングメールの効果を最大限に引き出すことが可能となります。

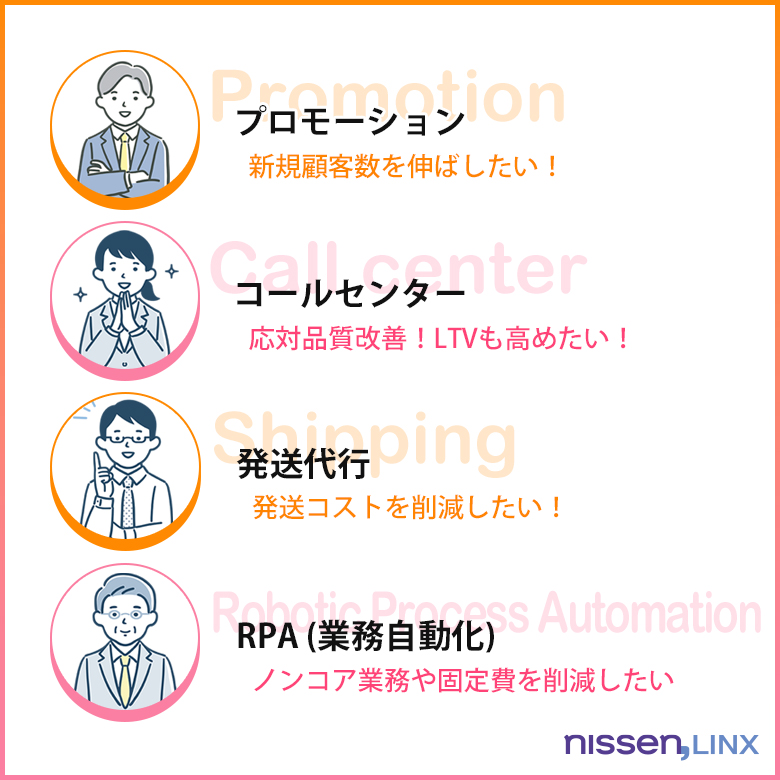

新規獲得×プロモーション支援・定期引き上げ×解約阻止×コールセンター支援・コスト削減×商品発送代行支援。コストパフォーマンス重視のニッセンLINXへ

工数や制作コストの増加

セグメントごとに異なるメールコンテンツを用意するには、ライティングやデザイン、データ分析といった作業が増えます。一般的な一斉配信よりも作成するメールの種類が多いため、制作や管理に手間やコストがかかる点は否めません。自社のリソースと目的をしっかり考慮し、必要に応じて外部の専門会社やツール導入なども検討するとよいでしょう。

配信リスト管理の煩雑化

ターゲティングメールを複数の条件で配信し続けると、データベースや配信リストは自然に複雑化していきます。メールツールでの設定が増えるだけでなく、セグメント分けの基準を頻繁に変更する場合には管理の混乱にもつながります。定期的にリストを整理し、重複や誤配信が起きないようなシステムを整備することが大切です。

ターゲティングメールの配信方法

ターゲティングメールを配信する際は、目的の設定から効果検証までのプロセスをしっかり行うことが重要です。

まずはメール配信で達成したいゴールを明確にし、それに沿った属性データやコンテンツを用意するところから始めます。セグメント化は細かければ良いというわけではなく、自社商品やサービスとの相性や顧客データの精度を見極めながら設定を行う必要があります。また、配信後の分析次第でセグメントの組み直しやコンテンツの見直しを行うことも重要です。

高い効果を目指すのであれば、メール開封率やクリック率だけでなく、コンバージョン率や登録解除率など、複数の指標をしっかりと追いかける必要があります。配信前にテストメールを送ることで誤配信を防ぎ、実際の配信後はデータから改善点を抽出し、次回以降の施策へ活かす流れを確立するとスムーズです。

新規獲得×プロモーション支援・定期引き上げ×解約阻止×コールセンター支援・コスト削減×商品発送代行支援。コストパフォーマンス重視のニッセンLINXへ

ステップ①:配信の目的を設定する

どんなキャンペーンを企画するのか、どのような成果を得たいのかを明確にしておくと、後の施策全体が進めやすくなります。新規顧客の開拓なのか、既存顧客からのリピート購入促進なのか、自社の状況に合わせて目的を選びましょう。目的設定を誤ると、ターゲティングの方向性もブレてしまい、効果が得られにくくなります。

ステップ②:ターゲット属性を明確化する

性別、年齢、職業、購入履歴、閲覧履歴など、活用できるデータを整理してからセグメントを設定します。例えば、ECサイトであれば閲覧履歴と既存の購入商品を照らし合わせることで、興味を持っていそうなカテゴリを推定することが可能です。大まかなセグメントを設定した後に、効果を見ながら徐々に細分化していくと最適化が進めやすくなります。

ステップ③:メールのコンテンツ・デザインを作成する

セグメントごとに異なるニーズやトーンを意識し、文章やビジュアルを調整することがポイントです。たとえば若年層に向けてはポップなデザインや軽快な言葉選び、ビジネスパーソン向けには落ち着いたトーンのコピーを用いるなど、受信者に響く内容を考えましょう。単純なクーポン配布やお知らせだけではなく、ユーザーがメリットを感じられる魅力的な内容を盛り込むと効果が高まります。

ステップ④:実際に配信し、効果を検証する

配信後は、開封率やクリック率だけでなく、実際のコンバージョンや購買数なども総合的にチェックします。数字を分析したうえで、内容やセグメント設定を見直し、次回の施策への改善につなげると良いでしょう。必要に応じて A/Bテストを行うのも定番ですが、顧客属性が明確になっている場合には、各セグメントごとの反応も注意深く確認しておくことをおすすめします。

特定電子メール法と守るべきポイント

ターゲティングメール配信には、法律に基づいた注意点も押さえる必要があります。

特に日本では特定電子メール法が大きく影響し、メールを配信する前に受信者からの同意を得る(オプトイン)が原則として求められます。もし無断で配信すると、法令違反として罰則の対象になる可能性があるため注意が必要です。ターゲティングメールの導入時には、ビジネス上のメリットだけでなく、法令順守の体制づくりにも力を入れましょう。

また、ユーザーが配信停止を望む場合には容易に手続きができるよう配慮する義務があります。これをオプトアウトといい、メールに配信停止用のリンクや問い合わせ先を記載することが一般的です。こうしたルールをきちんと守ることで、スパムと受け取られずに済み、企業の信頼度も高められます。

新規獲得×プロモーション支援・定期引き上げ×解約阻止×コールセンター支援・コスト削減×商品発送代行支援。コストパフォーマンス重視のニッセンLINXへ

オプトイン・オプトアウトの仕組み

ターゲティングメールを配信する際は、あらかじめ受信者の同意を得てから行うことが前提になります。登録フォームなどで利用目的を明示し、自発的にメール配信を希望したユーザーだけをリストに加えるのが基本です。また、万が一メールを受け取りたくないユーザーが出てきたときのために、簡易な配信停止手続きを設ける(オプトアウトの仕組み)のも欠かせません。

配信停止手続きと個人情報保護

配信停止の方法をわかりやすく提示していないと、ユーザーの不満が高まり、企業イメージの低下につながります。特にターゲティングメールでは、個人情報を多用するため、一層厳格な管理体制が求められるところです。利用規約やプライバシーポリシーを整備し、収集したデータは目的外に使用しないなど、透明性のある運用が信頼獲得のカギとなります。

ターゲティングメールの活用事例

実際にどのようなシーンでターゲティングメールが活用されているのか、事例を見てみましょう。

近年は EC サイトやサブスクリプション型サービスなどを中心に、ターゲティングメールの重要性がますます高まっています。閲覧履歴や購入履歴から興味を推定し、関連商品やキャンペーン情報を伝えることで購買意欲を刺激する方法は典型的な成功事例です。また、業種によっては見込み客への情報提供やセミナー案内など、BtoB 向けのコンテンツを中心に配信するケースも多く見られます。

ターゲティングメールを通じて、企業は顧客のニーズを深く理解し、信頼関係を築きながら売上やリード獲得数を拡大する狙いがあります。逆に、配信タイミングや内容設定を誤るとユーザーの興味を損ねる可能性もあるため、運用担当者のデータ分析力やマーケティングスキルが求められます。

紙、テレマ、WEBチャネルでニッセン会員へのリーチが可能。テレビ通販でのインフォマーシャル支援も!EC、通販でのプロモーションをご検討なら、ご参考ください。

事例①:ECサイトでの購買促進キャンペーン

オンラインショップでは、ユーザーが閲覧した商品や買い物カゴに入れたまま購入しなかった商品に関するフォローメールを送るなどの施策が広く行われています。例えば期間限定の割引クーポンや関連商品の紹介を添えると、ユーザーが購入行動に移りやすくなるという特徴があります。このような購買促進キャンペーンの成功は、適切なデータ解析と継続的な AB テストに支えられています。

事例②:BtoBリード獲得のターゲティングメール施策

企業向けサービスを扱う場合、業種や役職ごとに興味やニーズが異なるため、ターゲティングメールによりそれぞれに最適化した情報を届ける手法が有効です。例えば、製造業の担当者向けには工場の効率化に関する資料を、経営者向けには ROI に直結する提案書を送付するといった形です。こうした細分化が効果を持つ一方で、顧客データの精度と配信リスト管理が重要なファクターとなります。

ターゲティングメールをさらに効果的にするポイント

ターゲティングメールで結果を出すためには、配信後の改善やメール内容自体の工夫が重要です。

開封率やクリック率をさらに高めるには、メールのタイトルや冒頭の文言を見直すことが欠かせません。特に、スマートフォンでのメール確認が主流となっている今、前半の数十文字でどれだけ興味を引きつけられるかが勝負になってきます。テンプレートを使い回すのではなく、セグメントの特徴に合わせて読者の興味や悩みに応える表現を組み込むことが大切です。

また、配信後の分析により、ユーザーの反応を踏まえた継続的な改善も欠かせません。例えば、配信タイミングや差出人名、タイトルの付け方を変えてテストを繰り返すことで、より効果の高いメール施策へと進化させることができます。こうした地道な最適化のプロセスが、最終的に大きな成果につながります。

紙、テレマ、WEBチャネルでニッセン会員へのリーチが可能。テレビ通販でのインフォマーシャル支援も!EC、通販でのプロモーションをご検討なら、ご参考ください。

タイトル・リード文の工夫で開封率アップ

ターゲティングメールにおいて最初に目に入るのがタイトルやリード文です。興味をそそるキャッチコピーや、読者が直面する課題にフォーカスした言葉を入れるなど、開封したくなる演出が求められます。とりわけスマートフォンでプレビューされる文字数は限られているため、一つひとつのワードと構成には細心の注意を払いましょう。

配信後は定期的に振り返りと改善を実施

ターゲティングメールは一度配信して終わりではなく、継続的な改善が必要です。開封率やクリック率、コンバージョン率、登録解除率などを総合的に分析し、どこに問題点があるのかを振り返ります。その上でクリエイティブや配信時間帯、セグメント条件を微調整し、次回のメールに反映させることで、中長期的に成果を伸ばすことができます。

まとめ・総括

ターゲティングメールは、顧客ごとのニーズに合わせて送り分けることで高い成果が期待できるマーケティング手法です。

的確な顧客データの蓄積と分析を基盤に、セグメントを細かく管理し、配信内容を最適化することが重要になります。一方で、配信リストの管理や法令対応など運用面での課題もあるため、導入前に準備と対策を十分に行うことが欠かせません。継続的な A/Bテストや振り返りを繰り返すことで、ターゲティングメールの効果を最大限に引き出し、顧客との良好な関係を築くきっかけになるでしょう。

紙、テレマ、WEBチャネルでニッセン会員へのリーチが可能。テレビ通販でのインフォマーシャル支援も!EC、通販でのプロモーションをご検討なら、ご参考ください。

ターゲティング広告のご相談はニッセンLINXへ

ターゲティング広告には、様々な種類や手法、押さえておくべきポイントがあることがお分かりいただけましたでしょうか。どんなターゲットに広告訴求するのか、そして、どのような施策が有効なのかを検討し、ターゲティング広告をぜひ成功させてください。

ニッセンLINXでは、貴社の商品やサービスに合わせたターゲティング広告をご提案させていただきます。ここまで挙げたターゲティング広告の中でも、チラシなどの紙媒体を使った同封同梱広告やターゲティングメール広告など、通販と相性のよい方法に、老舗通販会社ならではの強みを持っています。その他、テレビ通販番組や電話によるテレマーケティングにも展開が可能です。

プロモーションチャネルを増やしたい企業や、ニッセンLINXを利用する方々にアプローチしたい企業は、ぜひお気軽にお問合せください。